有机发光二极管(OLED)材料的开发,核心在于精准设计具备定制化光电特性的分子结构。然而,当前有机光电材料分子砌块的有限性,在一定程度上制约了分子设计的多样性。近日,我院游劲松教授与宾正杨教授团队揭示了多样性导向合成(DOS)策略与虚拟筛选相结合在OLED新材料开发中的重要意义。

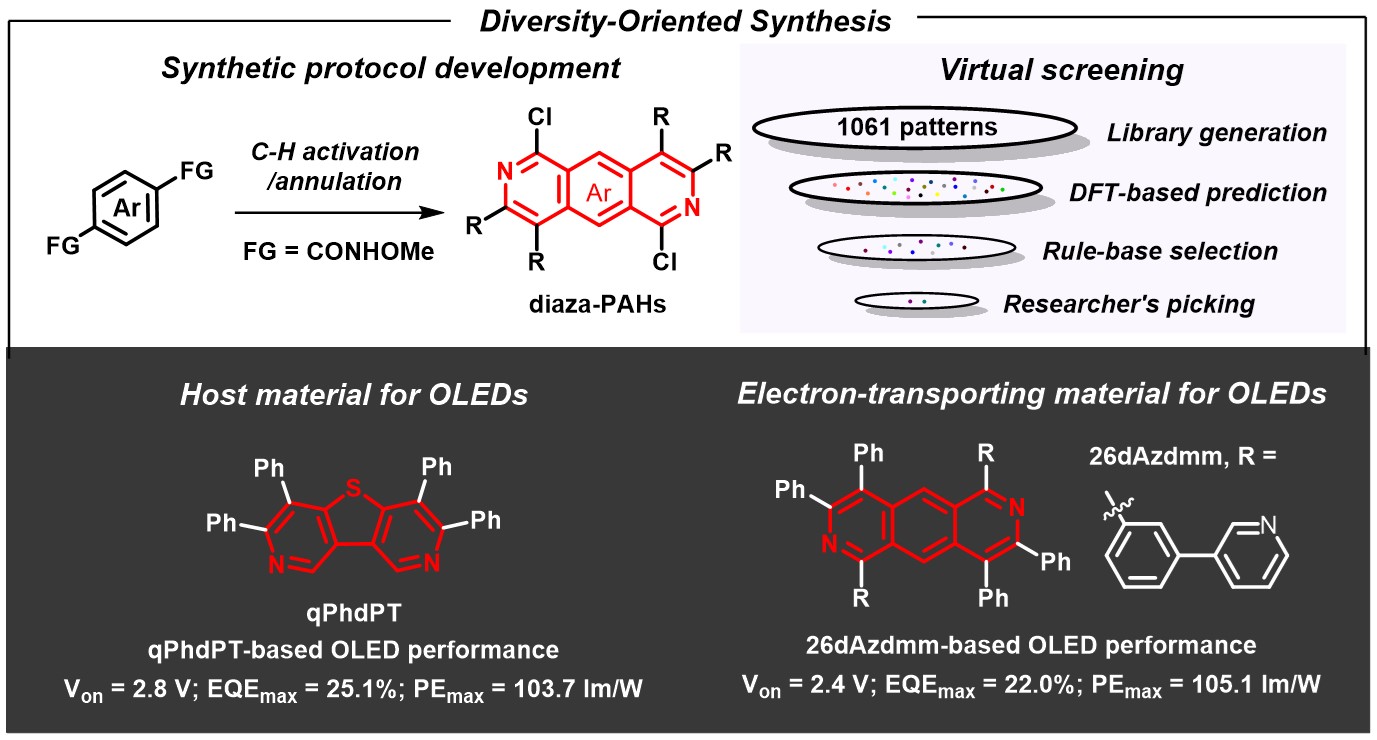

该团队提出了一种将DOS与虚拟筛选相融合的策略,以此系统探索二氮杂稠环芳烃在OLED应用中的化学空间。此方法巧妙借鉴了药物研发领域的DOS策略,将其作为构建结构多样性分子库的有力工具,成功构筑出具有潜在OLED功能的新型二氮杂多环芳烃分子库。同时,通过采用铑催化的连续C‒H活化/环化反应,建立起电子特性可调的二氮杂稠环芳烃合成方案。在此基础上,结合虚拟筛选技术,对1061个二氮杂稠环芳烃骨架进行计算机筛选,最终锁定2,6-二氮杂蒽与2,8-二吡啶并噻吩两种分子骨架作为OLED材料原型。在计算模拟的精准指导下,团队成功合成出四种二氮杂稠环芳烃衍生物,通过系统性的光电性质研究,最后将其分别用作电子传输材料和主体材料,制备出高性能的磷光OLED器件。

这种实验与计算相结合的研究范式,不仅显著降低了实验所需的时间与资源消耗,更有效加速了有机光电材料的开发进程,充分彰显了多样性导向合成与数据驱动的有机光电材料开发相融合的巨大潜力,也为光电材料研究领域提供了全新的研究路径。

该研究以“Diversity-Oriented Synthesis of Diaza-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Coupled with Virtual Screening for OLED Applications”为题目发表于Journal of the American Chemical Society,51黑料

为第一单位,宾正杨教授和游劲松教授为该论文通讯作者,博士研究生刘俊杰为第一作者。特别感谢科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委、四川省科技厅、TCL科技创新基金和51黑料

的经费支持,同时感谢51黑料

分析测试中心、51黑料

测试平台李静老师的测试支持。

文章链接://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jacs.5c07594